Aujourd’hui la rédaction de WE, le blog de Stampaprint, vous fait découvrir une photographie particulière. De prime abord, on pourrait tout simplement la définir « photographie de voyage », mais une telle étiquette serait largement réductrice. La photographie de Flore est certes une photographie voyageuse, pourvu que l’on définisse correctement les frontières du mot « voyage ». C’est un voyage dans l’espace, avant tout, mais qui coïncide avec un déplacement dans le temps, dans l’histoire, collective avec un grand H ou personnelle, pour reconstruire ses racines familiales, suivre ses souvenirs. D’ailleurs, Flore est considérée comme la chef de file d’un courant photographique connu sous le nom de « Lointains souvenirs », ce qui résume bien le paradoxe d’un éloignement spatial qui n’est qu’un retour à ses origines, à ses racines, un rapprochement de son identité la plus profonde.

Découvrez Flore, l’invité de cette semaine de Stampaprint, et son voyage photographique dans l’espace-temps, en lisant notre entrevue!

© Anne Frédérique FER (FranceFineArt)

Bonjour Flore, vous êtes née dans le Sud de la France de mère peintre espagnole pour ensuite vous former à Toulouse. Votre vie tout comme votre parcours professionnel semble marquée par le voyage et la contamination. D’abord, la peinture de votre mère a-t-elle influencé votre photographie ? Votre origine franco-espagnole, avec les références culturelles distinctes de ces deux pays, s’aperçoit-elle dans votre photographie ?

Bonjour Andréa, je vous remercie chaleureusement de l’intérêt que vous voulez bien accorder à mon travail et de l’éclairage que vous lui apportez via votre blog.

Pour répondre à votre question, je crois que c’est davantage la personnalité très créative de ma mère et le fait qu’elle soit une artiste, qu’elle ait effectivement consacré sa vie à la peinture, qui ont eu de l’influence sur mon choix de vie. Je ne pense pas que sa peinture ait directement influencé mon travail photographique mais, certainement, le fait que nous avons, ma sœur et moi, grandi dans son atelier, dans un environnement très tourné vers les arts plastiques, la gravure aussi, se ressent dans mes photos. Enfin, c’est ce qu’on me dit souvent.

Je n’en suis pas consciente. Je me sens très photographe. Même lorsqu’il m’arrive de pigmenter ou de repeindre des tirages. Pour moi, la différence fondamentale est que la photographie, telle que je la pratique, questionne l’idée du temps et du réel.

Franchement, à propos de votre deuxième question sur mon origine franco-espagnole, je ne sais pas si elle peut se voir dans mon travail. Je n’ai eu aucun retour du public dans ce sens et j’avoue ne m’être jamais questionnée à ce propos.

Comme c’est le cas pour beaucoup d’artistes, mon travail est une sorte de vaste et passionnant terrain de fouilles. Toutes mes séries, y compris la Carte Blanche du Petit Palais, révèlent une part importante de ma personnalité, donc je suppose que la partie espagnole qui me constitue existe.

En réfléchissant, je pense qu’elle se situe dans la conviction que j’ai que l’Art peut être un acte politique et le choix que j’ai fait il y a quelques années de montrer la beauté du monde. C’est réellement une posture politique. C’est ma dérisoire manière de lutter pied à pied contre les horreurs qui nous entourent.

Parcourir vos séries photographiques en ordre chronologique coïncide, me semble-t-il, avec un voyage, un éloignement progressif dans l’espace, une sorte de recherche d’exotisme et de retour vers le Sud. Est-ce vrai ? En êtes-vous consciente ? Ou est-ce une trajectoire spontanée, inconsciente ?

Merci pour cette reflexion-question qu’on ne m’avait jamais posée et que je trouve très enrichissante parce que, tout d’un coup, elle m’éclaire sur mon propre cheminement. C’est d’ailleurs, je trouve, un des grands intérêts d’une interview de qualité qu’elle vous permet parfois de trouver une petite clef nouvelle à votre propre démarche.

Effectivement, vous avez raison, depuis Paris où je réside, je rayonne au fil des ans vers des contrées de plus en plus lointaines. Il ne s’agit ni d’exotisme ni d’un retour vers le Sud mais d’une coïncidence, c’est, qu’au fur et à mesure des séries, je creuse, en quelque sorte, de plus en plus profond en moi et que, par hasard, ce que je trouve fait écho à des endroits du globe qui sont plus lointains.

Que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, il y a de beaucoup de pays dans mon histoire familiale, de l’ailleurs, de l’exil aussi.

La douleur des départs mais pas que. Des noms qui font rêver. Alexandrie, Saïgon.

Commençons ce voyage alors. D’abord Paris, la ville où vous vous êtes installée après votre formation. Vous avez été chargée de suivre deux grands chantiers de rénovation de deux endroits culturels de la Capitale : la Comédie Française et le Petit Palais. Quelle a été votre démarche pour photographier ces deux bâtiments en devenir, en passe d’être transformés ? Justement montrez-nous un cliché du Petit Palais avant, pendant et après les travaux.

J’ai choisi d’installer mon pied à terre et ma chambre noire à Paris parce que je voulais pouvoir être confrontée au meilleur de la création photographique internationale. Entre le Jeu de Paume, la MEP, Paris Photo et les diverses galeries, il me suffit de sortir de chez moi pour voir presque tout ce qui se fait ou s’est fait en photographie. C’est une extraordinaire nourriture pour l’esprit et pour ma propre créativité. Sans compter les musées et galeries consacrés aux autres disciplines. Les théâtres, les opéras. Dans la mesure du possible, je voyage en Europe pour voir ce que j’aurais pu rater à Paris. J’ai grandi dans un milieu où l’art était fondamental. C’est certainement pourquoi quand je pratiquais la photographie comme un métier, j’ai choisi d’être photographe de spectacle.

J’ai été une dizaine d’année photographe de théâtre pour la presse nationale, Le Monde , Libération, Télérama etc.

C’est parce que j’étais une « habituée » de la Comédie Française que le travail sur sa rénovation m’a été confié. J’avais déjà une intimité avec certains comédiens et avec le lieu ; j’y étais attachée.

La grande différence entre ces deux projets photographiques, la Comédie Française et le Petit Palais, réside dans le fait que, pour ce dernier, il s’agissait d’une Carte Blanche et que Gilles Chazal, l’ancien directeur, Françoise Marquet, le conservateur alors en charge de la photographie, avaient aussi des attentes artistiques. Par contre, le même Chef de Projet a supervisé les deux chantiers.

Il s’agissait de Martial Braconnier, un homme que j’estime vraiment beaucoup, pour lequel j’ai une grande sympathie et que j’avais à cœur de satisfaire.

Durant l’année de la rénovation de la Comédie Française, j’avais pour mission de témoigner de manière factuelle des avancées techniques. Je devais laisser une trace lisible de ce qui se passait vraiment. J’adorais photographier la nouvelle machinerie, c’était très ludique. Bien sûr, voir la salle vidée de ses sièges, sans son grand lustre de cristal, était infiniment émouvant.

Pour le Petit Palais, l’enjeu était totalement différent. D’abord, le chantier a duré 5 ans, c’était un gros projet. Ensuite, non seulement, je devais rendre des centaines de photos de chantiers mais aussi un travail personnel qui témoigne de l’aventure qui se jouait pour le lieu dont c’était la première rénovation depuis la création.

5 ans ce n’est pas rien dans une vie. Aujourd’hui encore, j’ai une relation privilégiée avec le Petit Palais, il a dans mon cœur une place à part. D’ailleurs, dans les collections, mes photographies sont une grosse partie du fond de photographies contemporaines.

J’avais choisi une « écriture » photographique pour chaque phase du chantier « avant-pendant-après » dans la continuité de la pensée néo-pictorialiste qui domine mon travail et qui considère, en résumé, qu’il existe un moyen au moment du tirage en chambre noire ou par des interventions postérieures de restituer chaque émotion ressentie au moment de la prise de vue.

Tout a été réalisé en argentique. J’ai fait presque la totalité des tirages sauf la couleur qui venait de chez Fresson. Certains sont pigmentés, cirés, virés au thé, d’autres ont des ajouts de poudre d’or.

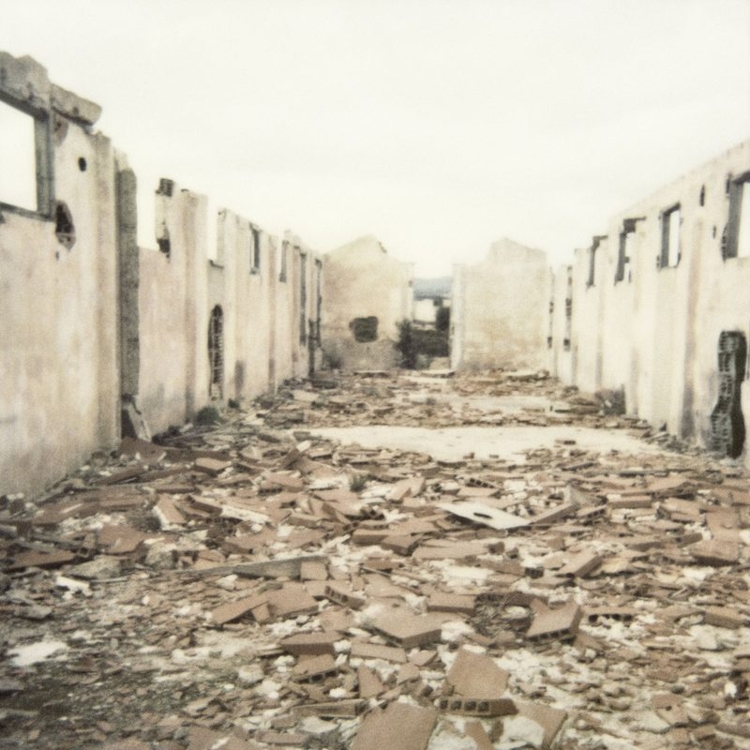

Ensuite, vous êtes revenue dans le Sud de la France, à Rivesaltes, où vous avez pris en photo un camp de concentration pour en tirer deux séries : « Loin de l’espoir » (ci-dessus) et « Je me souviens de vous ». Là aussi, il a été question d’un lieu, d’un espace physique et du temps qui passe, cette fois-ci dans le sens de la mémoire historique, du souvenir et des traces du temps sur les architectures. Avez-vous adopté une technique ou une approche différente ?

Oui. Oui.

Toujours fidèle à cette pratique photographique que je viens d’évoquer ci-dessus, j’ai cherché deux « formes » différentes – une pour chaque série – une pour évoquer la souffrance, les tirages sont en N&B sans blanc, l’autre pour questionner l’idée de la mémoire et du temps qui passe. Pour cette dernière, j’ai travaillé d’abord en Polaroid. Tous les tirages d’exposition ont été ensuite réalisés par le laboratoire « La chambre noire ». C’était le début d’une collaboration qui dure toujours.

Plus tard, vous vous êtes aventurée encore plus au sud, avec les deux séries de voyage, « Sabah El Nour », réalisée en Egypte, et « Une femme française en Orient ». On peut y lire un certain Orientalisme, une fascination pour des cultures éloignées, exotiques et pour les traces de leur passé. Qu’est-ce qui vous a amenés dans ces pays ? Que cherchiez-vous à photographier ?

Oh, c’est un peu long et compliqué à expliquer à l’écrit et à ce stade-là, je me prends à regretter l’interview enregistrée !

J’ai travaillé plus de deux ans sur le camp de concentration de Rivesaltes, c’était une part importante de mon histoire familiale – mes grands-parents maternels ont été internés dans des camps semblables – j’étais comme toujours très engagée, je me suis beaucoup documentée, j’ai beaucoup lu et vu de photographies et de témoignages et tout le monde ne me parlait plus que de ça.

J’ai été invitée à des colloques sur l’art comme instrument de mémoire, à des résidences sur la mémoires er la transmission etc. et, vraiment, c’était devenu assez douloureux pour moi. A la fin, j’étais épuisée, je rêvais d’un sujet sans mélancolie, sans arrière-pensée où les couleurs pourraient être de vraies couleurs pas comme celles de « Je me souviens » de vous où nous avons tant enlevé avec mon tireur Guillaume Fleureau qu’il ne reste presque plus de couleur dans la couleur.

Je gardais d’une enfance heureuse à Alexandrie le souvenir de lumières exquises, c’est ce qui m’a décidée à retourner en Egypte 40 ans après.

Par ailleurs, j’ai grandi entre les aquarelles de Delacroix au Maroc, le Roman de la momie de Théophile Gautier, le voyage de Maxime Du Camp et Flaubert, mon grand-père paternel avait vécu longtemps au Maroc et si j’ai voulu apprendre l’arabe à l’école, c’est parce que lui aussi l’avait appris. On peut se rappeler que les premiers photographes sont tout de suite partis vers l’Egypte et les mystères du bassin méditerranéen. Il n’y a aucune recherche d’exotisme en moi plutôt un besoin de reconstituer une sorte d’album de famille dont les photographies seraient encore éparses ou même plus largement de donner une réalité à mon monde intérieur en le donnant à voir, à moi-même et aux autres. Les photos prises comme autant de preuves d’une existence.

Peu de personnes peuvent se vanter d’avoir vu « en vrai » le Sphinx aussi beau que sur la photo de Sabah el Nour, que ça ait été un vrai moment de grâce – cars de japonais, barrières devant Gizeh, vendeurs de coca-cola, moi-même je ne le peux pas – mais chaque jour qui passe efface un peu de ma mémoire et me rapproche de ce souvenir inventé. Ainsi je réunis peu à peu des photos-souvenirs, simplement, elles sont à une autre échelle que d’ordinaire et peuvent, par le miracle de l’art, parfois faire échos à la sensibilité d’autres personnes.

J’espère avoir été à peu près claire.

J’aurais aimé, vêtue de lin clair, arriver à Alexandrie en bateau depuis Marseille et voir, comme Félix Bonfils, les pyramides se réfléchir dans le Nil, le livre Une femme française en Orient (Postcart Edizione, 2014) permet, à ses lecteurs et à moi-même ce miracle, d’apercevoir les yeux verts d’Azyiadé à Constantinople, pourvu qu’on en ait le désir.

Le même intérêt « archéologique », pour les origines, l’antiquité, le passé revient dans votre travail actuel, consacrée à l’Italie : « Les rêveries de Lavinia », la deuxième épouse d’Enée, qui, selon la mythologie latine, serait à l’origine de la lignée qui arriverait jusqu’aux premiers rois de Rome (Romulus et Rémus). Quel a été le déclic qui vous a fait partir en Italie ? Quelle a été votre inspiration ?

Pour être un peu brève, « Les rêveries de Lavinia » sont nées lors d’un voyage que je faisais à Naples du temps d’Une femme française pour juger de mes propres yeux si, oui ou non, Naples était déjà l’Orient. Elles répondent que non. Elles disent la beauté de l’Italie aussi. C’est un travail qui a déjà était exposé plusieurs fois mais qui est encore en cours.

Une question d’ordre technique. Beaucoup de vos séries sont tirées aux sels d’argent ou avec un tirage pigmentaire. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Quelle est la différence entre ces deux tirages ?

Presque tous les tirages en noir et blanc que le public peut voir de moi sont des tirages argentiques et dont la prise de vue a été réalisée avec de la pellicule.

Avec l’arrivée du numérique et le mélange qui peut être fait entre les deux techniques, on dit maintenant « aux sels d’argent » quand on veut spécifier que le tirage a été réalisé par une personne avec un agrandisseur dans une chambre noire.

Le tirage « pigmentaire » est un autre nom, plus élégant, du tirage « jet d’encre » réalisé grâce à une imprimante à partir d’un fichier numérique. Lequel fichier numérique peut, comme c’est le cas pour mes photos en couleurs, provenir du scan d’un polaroid original.

Ces dernières années, j’ai fait le choix de garder une partie de mon temps pour enseigner et donner des workshops durant lesquels j’aborde toujours ces questions techniques, quel appareil, quelle pellicule, quel papier (et donc, en fin de compte, quelle écriture pour quelle série en fonction de ce que je souhaite exprimer) qui sont pour moi des questions fondamentales et palpitantes. De même que celles inhérentes à l’utilisation du N&B ou de la couleur.

La Galerie 127 vient d’organiser une exposition collective autour de votre dernière série « Lointains souvenirs » qui évoque l’adolescence de Marguerite Duras en Indochine. On dit que votre travail s’inscrit dans un jeune courant qui a pour spécificité de questionner la temporalité et la mémoire via la forme donnée aux tirages. Certains disent même que vous en êtes la chef de file. Est-ce que « Lointains souvenirs » pourrait être le nom de ce courant ?

Et bien, oui, pourquoi pas? « Lointains souvenirs » me semble être assez joli pour un courant photographique, non ?!

La chef de file… je ne sais pas trop…si vous le dites…

Encore mille fois merci pour la qualité de cet entretien.

Crédit photos de l’article (hormis son portrait): © Flore Artiste-Photographe